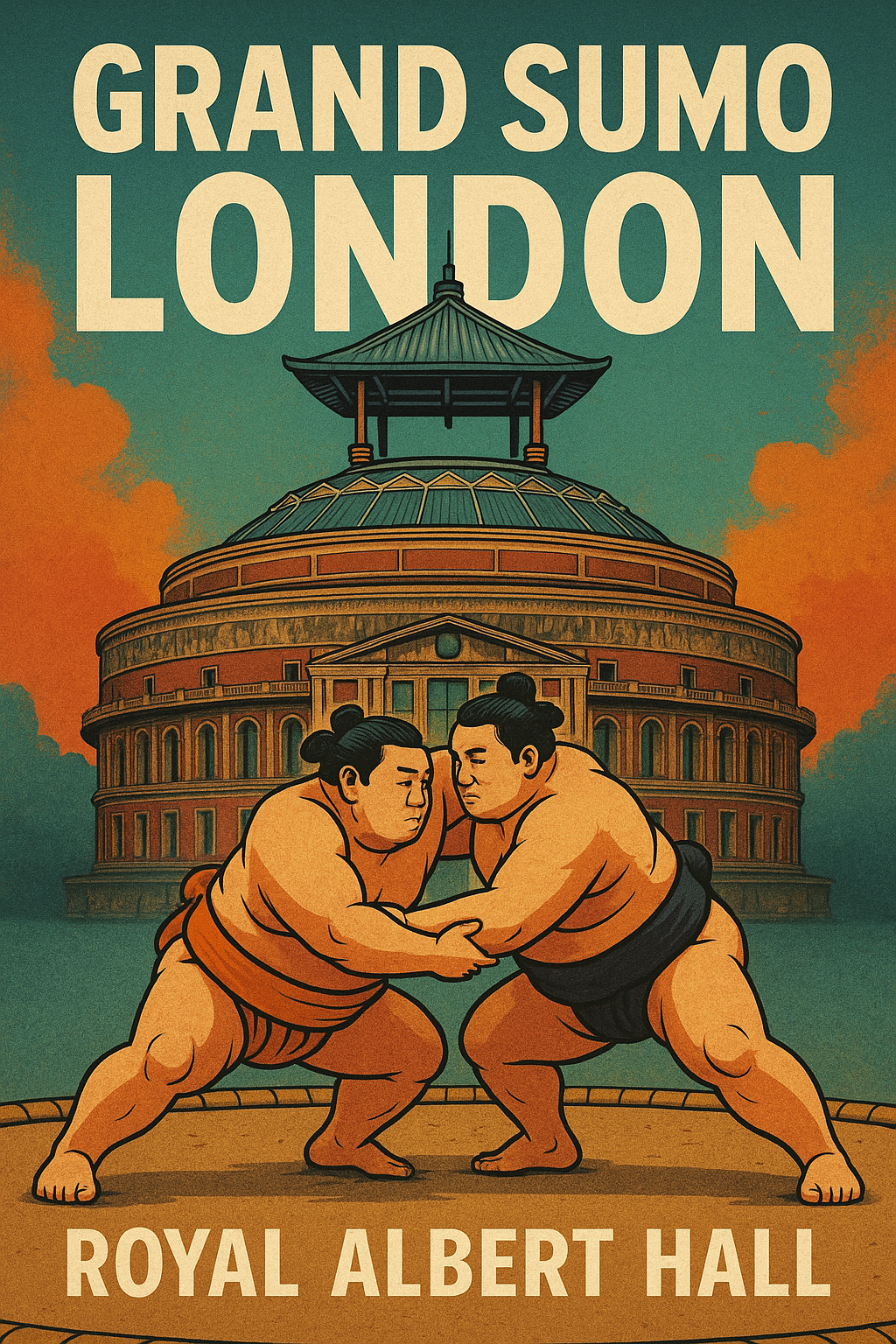

ロンドンの象徴的な会場ロイヤル・アルバート・ホールが、この秋、かつてない「土俵空間」に姿を変えました。日本の国技・大相撲が5日間の特別トーナメントとして上陸し、40名超の幕内力士が本場そのままの装束と所作で土俵入り。伝統文化の奥行きと迫力が、歴史的ホールの観客を魅了しました。日本国外でのファン獲得に向けた長年の取り組みが結実し、「これだけは見る」と言わしめる相撲の独自性がロンドンの中心で可視化されたと言えるでしょう。

会場が土俵へ:寺院風の屋根と映像演出

ホール中央に据えられた土俵の上には、神社建築を想起させる寺院風の屋根が吊り下げられ、神聖性を視覚的に示しました。さらに、場内には大型スクリーンやリプレイ映像の仕組みも導入され、決まり手や取組の流れが初めての観客にも伝わるよう工夫。クラシック音楽の殿堂が、伝統と最新演出が共存する「相撲劇場」へと変貌を遂げました。

大相撲の核心:儀式と所作が語る“神前の競技”

相撲の魅力は取り組みだけに留まりません。土俵は神前の場とされ、力士は四股で邪気を払い、塩を撒いて清め、柏手で神々に注意を促します。取組前の儀式は他競技と比べても長く、静と動が交差する時間が緊張感を高めます。勝敗が数秒で決まることもあれば、呼吸と重心の探り合いが続くこともある――その一瞬の攻防を、観客は息を呑んで見守りました。

海外ファンに届く仕掛け:分かりやすさと没入感

【広告】

今回のロンドン開催では、英語による解説や映像リプレイが随所で活用され、技や反則、土俵際の判定といった相撲固有の文法が直感的に理解できるよう設計されました。体格差があっても同じ土俵で競う「無差別」の特性や、82に及ぶ決まり手の多様性は、他競技にはない“読み解く楽しさ”を生み、初めて相撲に触れる観客の好奇心を強く惹きつけています。

伝統×現代:文化資産としての相撲が示した可能性

相撲は長い歴史の中で儀礼・美意識・身体技法を積層させてきました。一方で、海外公演では安全面や設備面の要件を満たしつつ、デジタル演出や多言語対応で“今の観客”にも届く形にアップデート。今回のロンドン公演は、その両立が十分に可能であることを実証しました。文化の核を守りながら、鑑賞体験を拡張する――その姿勢は、グローバルな文化発信における新たなモデルケースとなりそうです。

今後の展望:ロンドン発の“土俵効果”

5日間の催行を経て、SNSには力士と観客の交流や、土俵入りに歓声が沸く様子が次々と共有されました。相撲は単なる格闘技ではなく、所作・装束・音律・建築的意匠が一体となった総合芸術でもあります。今回の成功が他都市での開催や、常設的な国際プログラムの糸口になる可能性も。日本の精神文化を体現する「生きた舞台芸術」として、相撲の存在感は一段と高まったと言えるでしょう。

参考リンク

- Royal Albert Hall: The Grand Sumo Tournament(公式)

- CBS News: ロンドン開催の概要(参加人数・日程・演出など)

- ESPN: ロンドン公演のフォト特集

コメント